构建面向写作成果的信息加工体系

面向写作成果的信息加工体系,是主体基于当前输入信息,构建出跨越时间的自我反馈机制,并最终实现思维迭代。

关键词:信息加工、知识内化、写作与思考

处理信息会遇到的问题

绝大部分的知识花费一些精力就能找到,并保存到收藏夹。可人的精力有限,一段时间内,也就只能同时进行一两个感兴趣的课题。那这有限的精力,自然希望能得到最大化利用,也就是说,只要自己学了就希望能记住,能理解,能应用。但是,现实情况是,过一段时间后,学过内容也都记不清了,甚至更糟糕的是记住的内容可能失真。换句话说,花费了时间和精力去学习,最终结果反而不得好。

一般这时候,我们就会开始记笔记。俗话说:“好记性不如烂笔头”。此时,你会将喜欢的句子、带给你感悟的段落,摘抄下来。可能一整本书阅读下来,满满当当地摘抄好几张笔记内容。

这样,就可以了吗?依然是不够的。因为上面那几张记得满满当当的纸张,只是一堆信息瓦砾。要想从这堆瓦砾中找到对你有用的知识点,是很困难的。可能每次阅读笔记,都需要再花费几十分钟,才能梳理清楚原先的知识脉络,再提炼出自己能使用的内容,也就是说这堆信息并没有很好地帮助到未来的你。

摘抄,仅仅能满足阅读过程的情绪需要,会让你以为自己知道了,但是由于没有构建出一条反馈回路,没能做到信息跨越时间而存在,让未来的自己受益。

那么如何让信息对自己更加有用呢?

答案:压缩。

压缩(compression),是使用尽可能精确、简练的语言,在保留原文含义的前提下,复述观点,并编写成一篇笔记。不论输入的信息是怎么样的,压缩输出后的笔记,要具备以下特性:

- 相同的笔记结构;

- 使用自己的话语复述原文内容;

- 一篇笔记只编写一个概念;

- 清晰地记录引用信息。

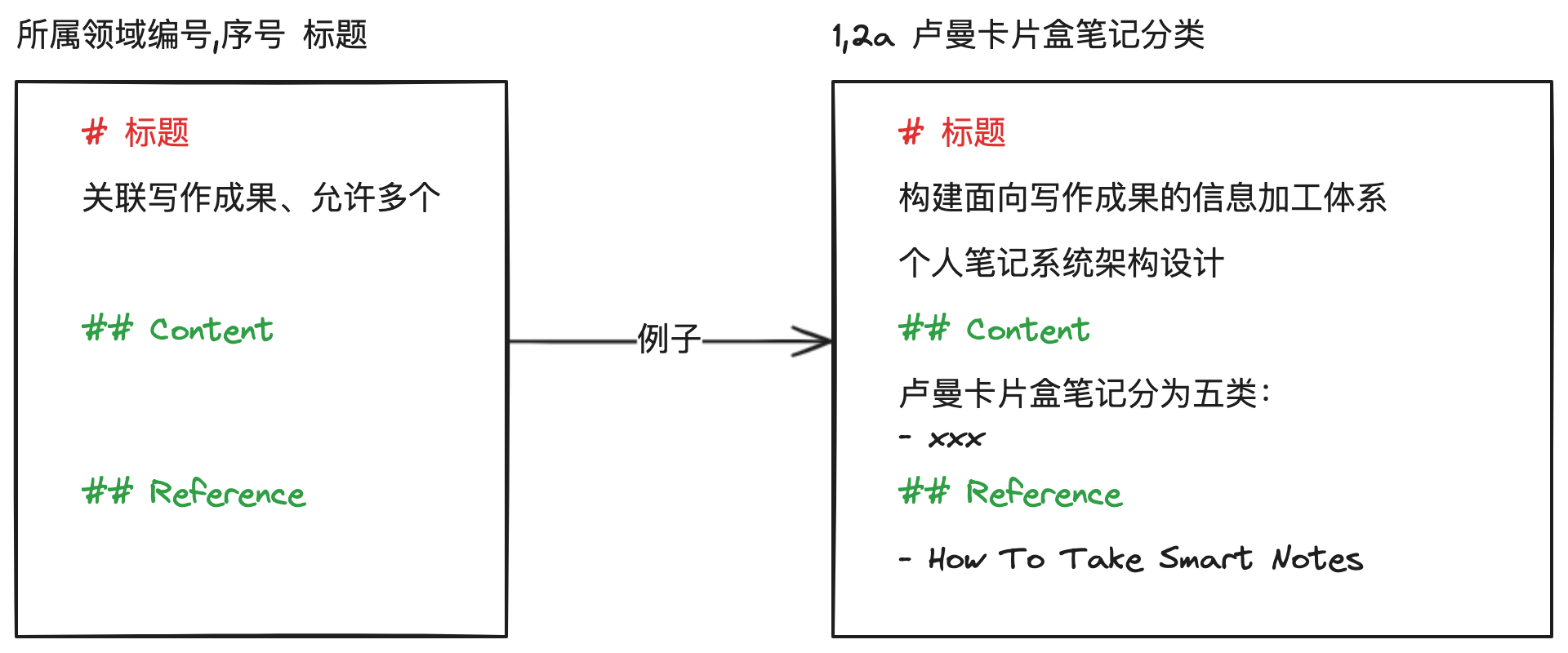

笔记结构如下所示:

通过压缩,将摘抄内容,具备标准结构的一篇篇笔记。这个过程,相当于,将黏土烧成了砖。至此,你得到一块块能够使用的、标准制式的基础建材。

这一步写出来的笔记,在卡片盒笔记系统中,被称之为:“文献笔记(Literature Notes)”,在康奈尔笔记系统中,可类比为:“副栏笔记”以及“总结笔记(Summary)”。而不管是哪一种笔记系统,本质是一样的,都要求主体介入,主动思考,并按照自己话语总结复述。

信息压缩的过程,你就已经开始在写作了。哪怕现在只是复述别人观点,也是对输入信息,做第一步加工。当然,此时距离写出成品,还差些。但是先不要着急,保持这样的信息处理方式:阅读 -> 摘抄 -> 总结复述。

记住,当输出被阻塞的时候,并不是你没有写作的能力,你只是需要加大输入。

写作是思考进行的媒介

信息压缩过程,会强制你的大脑进行思考。因为你要用自己的话语复述,那么必须对输入信息重新糅合和组织。这就需要大脑介入,思考自然而然发生了。

更进一步,随着阅读资料的增多,相关课题的关键知识点会重复出现,你自然就会产生问题和联想:

- 新写的这篇笔记,跟之前写过的另外一篇,有什么关联吗?

- 这一结论作者是如何验证的,我又是如何看待的呢?

- 这个观点和另外一个观点对比,是佐证还是反驳呢?

- …

你会有各式各样的疑问,而这些疑问,就是你要去思考的问题点。当你开始尝试解答问题的时候,就是对信息做第二步加工。同样地,思考这些疑问的过程,也要保持记录,哪怕是一篇半成品也是值得先写下来,如果想不清楚,那么可以做个标记,然后放一放。

你发现了吗,写作并不是思考的结果。你并不是在脑子把什么都想清楚了,然后再输出一篇文章。相反地,你是借助写作来让思考自然发生,让思考逐步清晰。

依靠写作这一行为,你能将大脑中的思考图景具现成一个个清晰的文字。看到清晰的文字,会帮助你理清大脑中模糊的想法。当你大脑中图景越来越清晰,你也就越来越接近你自己的答案了。写作不是思考的结果,是思考发生的媒介。

注意,不管哪一个阶段的笔记,都要采用相同的笔记结构进行记录。标准格式并不会影响你的创造力,相反地,当所有笔记都是同一个结构、原子性的,反而赋予你自由组合的能力。你可以将任意有联系的笔记,聚合起来,创造出新的成果。

写作让信息跨越时间

当思考落于文字,就从一个不可见、不稳定的电脉冲信号,转变成了可视化、稳定存在的实体。

当思考以笔记的形式呈现出来,也就给了自己机会去将它变得更好。每一篇笔记都能交给未来的自己重新审视,那么你就可能在深度和广度上继续扩展这一阶段性成果。换句话说,你现在编写出来的笔记,不仅仅服务于当前课题内容,也是为未来的自己所编写的。通过写作,你构建了一条跨越时间的对话通道,通过再次修正内容,未来的你和过去的你之间形成了反馈回路。

写作过程就是在锤炼思维

让你直接写出一篇观点清晰、论据翔实以及用词妥当的文章,肯定是非常困难。但是阶段性成果是可以编写出来:

- 复述观点的文献笔记

- 解答特定问题的思考笔记

- 总结对比不同观点的概要笔记

这些阶段性成果,相对而言是容易做到的。

如果你连阶段性成果的笔记都写不出来,那就说明你并不充分地理解所阅读的材料。而面向写作成果的信息体系,是要求你必须写出相关笔记。那么,你只能强制大脑进行思考:

- 必须按照经验拆解问题

- 只能不断重复阅读材料

- 甚至还需要补充新材料

最终成果,就是你将目前能写的出来的内容,记录成笔记。

不要小看这些阶段性成果,这是一切的开始。

接下来,你会对比已写部分和预期产物,发现差距在什么地方,继续补充材料,并重复上述过程,逐步迭代,向着成果前进。阶段性成果朝着的预期产物迭代的过程,体现了,你的思维也在同步迭代。

就是在这样写作过程,你的思维得到不间断地锤炼。写出预期产物,也就意味着你的知识体系、思维方式,也同步得到提升。

写什么

在实践该体系过程中,如何知道自己要写什么?其实任何知识点,都可以写成文章。但是人的精力毕竟有限,准备一篇文章的时间成本是很高的。所以,可以从两个方面入手,寻找可写的内容:

- 学习过程,遇到关键节点,并且这个节点多次出现,那么可以作为写作课题,专项攻克;

- 某个未解决问题,重复出现

- 某个重要概念,重复出现

- 写作成果发布出去,接收他人反馈:建议、批评以及期望,从而设计新的课题。

只要你的思考不停止,那么你总有可写的课题,就看你能否保持好奇心和热情:

- “关于这个问题,我的解答是什么?”

- “关于这个现象,我的看法是什么?”

- …

总结

面向写作成果的信息处理体系,可以让信息跨越时间形成反馈回路,实现自我纠偏,在迈步走向写作成果的过程中,思维也在这一体系内发生同步迭代。不论今后要学习多少知识,都可以通过这套体系,将输入信息内化到个人知识框架中,最终“为我所用”。